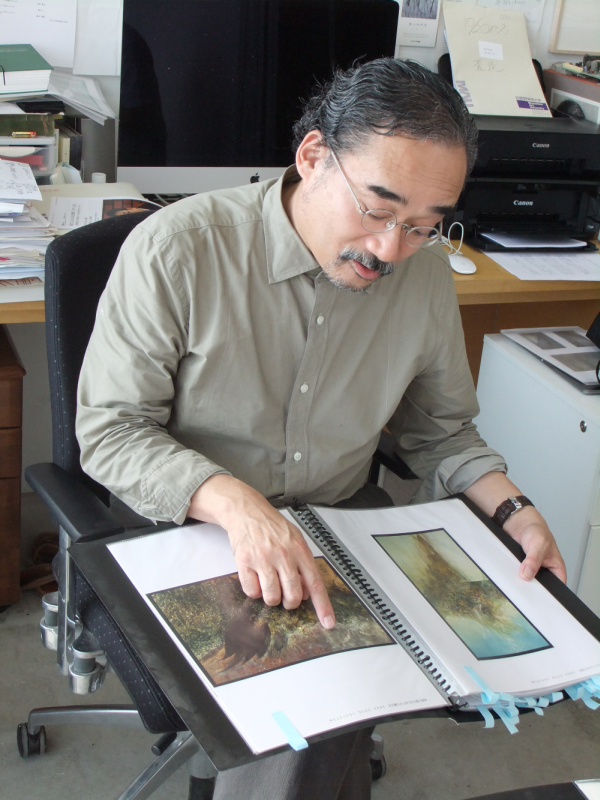

武蔵野美術大学 油絵学科教授

樺山祐和さん(高29期)

Profile樺山祐和(かばやま さちかず)さん

| 1977年 | 八幡高校卒業(高29期) |

| 1985年 | 武蔵野美術大学大学院修了 |

| 1989年 | 東京セントラル美術館油絵大賞展 佳作賞 |

| 1990年 | 上野の森美術館大賞展 佳作賞 |

| 第1回五島記念文化賞美術新人賞 | |

| 新制作展 新作家賞受賞(同’97年受賞) | |

| 1998年 | 文化庁買上 |

| 2000年 | 新制作協会 会員推挙 |

| 個展 | 銀座スルガ台画廊、パリ国際芸術都市 他 |

| 現在 | 武蔵野美術大学油絵学科教授 |

1985年武蔵野美術大学大学院修了、以来、同大学造形学部・油絵学科の研究室助手から現在油絵学科教授、教鞭を勤めるかたわら制作活動を続け、新制作展(東京都美術館)を主体に各地の展覧会に出品。折尾中学出身。

2017年11月、東京都小平市にある武蔵野美術大学にて、美術大学の教授として教鞭を執りつつ、画家として作品を発表されている樺山祐和さんに、「夢をかなえるためにはどうしたらいいのか」「絵を描くということとは何か」「人を教えるということとは」とお話を伺いました。

【画家として】武蔵野美術大学・大学院での6年間は、ひたすらに絵を描き続けた

どのような学生時代でしたか?

絵を描くのは幼いことから好きでした。小学生・中学生の頃は美術大学に行って漫画家になりたかった。高校では野球部に所属し、2年生までプレイを続けました。3年生から美術大学受験のため美術部に入部しました。

2年浪人し武蔵野美術大学に入学する。浪人期間中は、1年目は英数学館の美術コース、2年目は八幡高校の美術の松島先生のもとに通う、つまり、八幡高校に通ったことになります。

武蔵野美術大学を志望された理由は何ですか?

武蔵野美術大学を志望した理由は、武蔵野美術大学のスクールカラーが九州人の私に合ったから。大学がおおらか、のびのびしているからなんですよ。

大学・大学院時代はどう過ごしましたか?

大学、大学院の通算6年間、ひたすら絵を描き続けました。大学のアトリエを利用して描きました。2年間の浪人生活は、確かに大学生活に大きな影響を与えています。苦労して入学した大学だから、いま思えば大切な6年間でした。

大学時代から数えたら40年あまりですよね。作品を見ると、その時々で作風が変わっていますが、その背景のようなものがあるのでしょうか?

作風は出会いによって変わります。大きな転機はこれまでに3回ありました。

まずは、30歳の時に、フランスに滞在しました。このフランスでの1年間は自分の作風に大きな影響を与えました。「表現とは、自分が何者なのか」を問われる、ということで、この頃から「北九州・八幡という場所が自分の原点にある」という考えを持ち始めました。

次に父親との死別です。

ヨーロッパの美術は「物が在る」ことに価値を置きますが、日本の美術は「無くなる」ことに価値を置きます。影を描く、描かないもその例の一つで。父親の死を契機に、関心は在ることから失われることに向いました。それまで描けていた人物像が描けなくなってしまいました。

そして、子供が生まれたことです。

一番下の女の子が生まれた時、「出現する」不思議さを感じました。このことを通じて、「所与の存在である親、自分、出現してくる存在である子。人は線(流れ)の中にいる」ことが理解されはじめました。

娘さんを描いた作品を紹介していただいています

画廊で個展を開き作品を売る画家がおられますが、樺山さんは作品を売ることがありますか?

若い時分は、1号-2万円とか値を付けて作品を売っていました。しかし、30歳代後半時期に画商から「作品を売るためには、同じ画風で描き続けてほしい」と言われて、売るのをやめました。作風は話したように出会いによって変わります。したがって、作品を売るのを止めた次第です。

大学外では、どのような形で活動していますか?

日本には複数の美術会派がありますが、私は新制作協会に属し、2000年に新制作協会の会員になり年に1大作を発表しています。いい機会として大切にしています。

毎年、9月に国立新美術館で新制作協会の新制作展が開催されます。大作を出していますのでご覧になってください。

これから進む道は何ですか?

我々高校29期は来年、60歳になります。サラリーマンは60歳で定年、人生の大きな節目を迎えますが、画家の世界では60歳以降でも活躍の場があります。

絵の世界は深いもので、人間の在り様まで探求することが出来ます。まだまだ、自分は何も分かってはいません。

現在、森を題材に制作していますが、今でも森に行くと、その度に発見があります。絵は死ぬまで発見することがあると考えます。

時間が足りない感じです。歳をとると体力が大切になります。持続するためには何をするかを考えていかないといけません。

樺山さんにとって、絵を描くということは何ですか?

絵描きは、自分の中の欠落した何かを埋めているものです。

絵は、別の世界への通路であり、異界への入り口でもあります。見るものを一時、肉体を超えて自由にし、この世から離脱させます。

絵は存在の目的の連鎖の外にあります。

【大学教師として】作家を生み出す大学だから、美術大学の教師は作家でないとなれない

大学院卒業後の活動を教えてください

大学院修了後は、武蔵野美術大学で5年間助手を務めました。

フランスから帰国後は大変で、健康保険、年金と手続きで苦労したのを思い出します。

その後は、50歳で教授になるまでは、非常勤講師としての綱渡りの人生でした。36歳で結婚、3人の子供がいます。絵画教室の講師もやりました。

美術大学の大学教授の世界は

美術大学の大学教授について話をします。授業は実技が中心です。週3日授業を持っています。油絵学科は1学年120名の定員で、9名の専任教員、20名の非常勤の講師で担当しています。

一般の大学と比較すると、1名の教員に対する学生数はかなり少なく、作品を作成する作業場もあり、教師と学生の距離は、大変近いものがあります。

美術大学は作家を生み出す大学だから、美術大学の教師は作家でないとなれない、と考えています。当然、教育の場ですから、ベースは人間教育で、真に人的自由に達する教育、人間として如何にあるべきか、を説いています。

絵画の世界は厳しいものがあります。10年後、絵を描き続けているは1学年中10名程度で厳しい世界です。

【夫・親として】奥様は後輩、二人の息子さんは美術大学へ、下の娘さんは高校生

家族について伺ってよいですか?奥様とのご縁を聞かせてください。

妻は武蔵野美術大学の後輩です。後輩時代の妻は、助手時代の学生でした。現在、妻も制作活動中です。

妻も美術大学の卒業生ということで、会社員でいうと職場結構と同じで、私の思いを理解してくれて、苦労した時代も私を支えてくれました。

お子様も美術の道に進まれているそうですね?

長男は東京造形大学グラフィック科、次男は多摩美術大学油絵科に進学しています。娘は高校1年生。娘も美術 に進むかなぁ。美術一家で、これからも楽しみです。

【夢をかなえるために】自分がなりたいものをイメージし、継続し、言葉にする。そして、手放さないこと

同窓生へのメッセージをお願いします

こうして、絵を描きたくて大学に進学し、現在は大学教授として教壇に立ちながら、絵も描き続けているという幸運に恵まれましたが、最後に夢をかなえるために何をするかを話します。

自分がなりたいものをイメージし持続し、言葉にする。そして、手放さないでください。

好きなことを見つけること。好きなことを続けていると、誰かが認めてくれます。今は評価されなくても、誰かが見ていてくれて認めてくれます。

自分の場合、絵を描くことで、いろんな形で絵が自分を救ってくれました。

ありがとうございました

【編集後記】

- 15年ほど前、銀座の画廊でばったりと樺山さんに出会いました。高校時代には付合いのない自分に、樺山さんは「この作品の中に生まれた子供を描いているが解る?」と問いかけてきました。一生懸命探すが解りません。するとニコニコと笑顔で「ここだよ」と指差します。樺山さんの笑顔が忘れられません。あれから数回、画廊を訪ね、会話を交わすうちに「夢をかなえるため」に絵に向き合う姿を、是非、同窓生に紹介したくて、今回、武蔵野美術大学の門を潜りました。

- 絵画の話から大学教育、正に樺山さんの哲学まで話が進み、ここで、どこまで樺山さんに近づけたか自信はありませんが、これから夢を追いかける、今追いかけている同窓生の方々に是非読んでいただきたいと思います。

- チャンスがあれば、奥様、二人の息子さんの作品を見てみたいですね。下の娘さんが、これから、どの道に進まれるのかも楽しみです。

【関連リンク】

- 武蔵野美術大学ホームページ

http://www.musabi.ac.jp/ - 武蔵野大学専任教員プロフィール集

http://profile.musabi.ac.jp/page/KABAYAMA_Sachikazu.html - 新制作協会ホームページ

http://www.shinseisaku.net/wp/ - 新制作協会:絵画部会員:樺山祐和

http://www.shinseisaku.net/wp/archives/2462 - 上野の森美術館-展示のご案内-樺山祐和 個展

http://www.ueno-mori.org/exhibitions/article.cgi?id=136

2015年11月10日~11月16日の間に開催された個展ですが、

制作ノートより~

自分だけが生きないこと。

それは自分を殺して死んだ眼で世界を眺めることだ。

自分が生きて、その眼で見ると世界は死んでしまう。

自分が死んで、その眼でみると世界は生きて動き出す。

どちらも生きねばならない。そしてその場が絵なのである。

絵は、世界も生きて自分も生きる所だ。

だからこそ絵は、世界と自分の中間になければならない。

それが難しいのだ。

中間にあるとき、絵は世界でも自己でもない「絵」となり、その命を始める。

と紹介されています。 - 樺山祐和-公益財団法人五島記念文化財団

https://www.gotoh-mf.or.jp/achievement/0001_01_art_sachikazu_kabayama.php

https://www.gotoh-mf.or.jp/prize/0001_01_art_sachikazu_kabayama.php